«Молотовский четверг»: Данил Корецкий – об «Антикиллере», Гоше Гуценко и тюремных татуировках

19 октября 2023. Ростов-на-Дону, DON24.RU. Гость «Молотовского четверга», автор серии криминальных романов, создатель города Тиходонска, так разительно напоминающего Ростов-на-Дону, известный писатель и сценарист, полковник милиции в отставке Данил Корецкий рассказал корреспондентам газеты «Молот», информагентства и телеканала «ДОН 24» об армалогии, своих источниках информации, экранизации романов и отношению к Гоше Куценко.

Вооружен – значит...

– Данил Аркадьевич, начнем нашу беседу с вопроса об оружии. Оно неизменный атрибут каждого вашего произведения. Откуда такое доскональное знание устройства и особенностей применения – от армейского ножа и винтовки до установки для запуска баллистических ракет?

– В далеком 1967 году, сразу после поступления на юридический факультет Ростовского госуниверситета, я не поехал на море, как нормальные студенты, а стал читать учебник по уголовному праву. Обратил внимание на формулировку правовой нормы «Незаконное, без соответствующего разрешения, ношение кинжалов, финских ножей, кастетов и иного холодного оружия» и задался мыслью: разве могут существовать какие-то разрешения на ношение финок или кастетов? С этого вопроса и началось… Всю научную жизнь я занимался вопросами правового режима оружия, его криминального и контркриминального использования. В результате появилось новое учение «Криминальная армалогия», 13 моих предложений вошли в законы и правоприменительную практику, пришлось проводить служебно-уставную экспертизу по факту применения оружия сотрудниками милиции, который описан в «Антикиллере» и попал в фильм. А в реальной жизни сержант Т., которому прокурор просил 12 лет, был освобожден в зале суда. Да и до сих пор консультирую следствие, когда ко мне обращаются по оружейным вопросам. За эту работу я награжден медалью Академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН) «За заслуги в развитии вооружения и ракетной техники» и именным оружием. А монография «Криминальная армалогия» выдержала два издания, второе вышло значительным тиражом. На одной обложке мое фото с пистолетом, мне тогда было 24 года, я работал в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону вместе с такими легендарными следователями, как Лев Лазаревич Лившиц, Виктор Иванович Шевченко, Галина Ушникова, мой наставник Юрий Ермаков, и другими.

«Молотовский четверг» с Данилом Корецким. Фото: Никита Юдин

«Молотовский четверг» с Данилом Корецким. Фото: Никита Юдин

– По вашему мнению, поможет ли обуздать преступность наличие огнестрела у рядового гражданина?

– Огнестрел у рядовых граждан уже есть – ружья, карабины, это короткоствола нет, за исключением эрзац-оружия травматического действия. Но если в чем-то оружие гражданину помогает, то только сесть в тюрьму. Теория необходимой обороны практически сведена к нулю правоприменительной практикой. Я консультировал адвокатов по нашумевшему делу студентки юридического вуза Лотковой, которая применила травмат в московском метро против напавших на ее спутников хулиганов. Правила и дистанция применения были соблюдены, но резиновый шарик пробил грудную клетку нападавшего. Случай! Но ее осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как можно иметь подобный умысел, используя сертифицированное средство самообороны, которое заведомо не предназначено для такого результата? Но прекрасно характеризующаяся студентка была осуждена к реальному лишению свободы, хотя потом освободилась условно-досрочно.

– Говорят, по вашим произведениям можно изучать работу правоохранительных органов. Верно?

– Мои книги – это, прежде всего, художественный вымысел. Представьте, что если бы старинный замок разобрали на камни и из них сложили новое здание. Старина и натуральность выглядят правдоподобно, но это новодел! Литература имеет свои законы: увлекательность, победа добра над злом, обязательный хеппи-энд… Если описывать реальность, читатели разочаруются, ведь в основном борьба с преступностью – это рутинная работа. Примитивные люди совершают примитивные преступления, которые буднично раскрываются. Ни перестрелок, ни погонь… Но есть редкие интересные моменты, которыми и насыщаются книги и фильмы. Многие оперативные сотрудники находят в описываемых мною историях сходство с реальными делами. Это неудивительно: я сам работал на следствии и много общался с практическими работниками. За годы работы в РЮИ МВД я выпустил примерно 11 тыс. офицеров и около 2000 гражданских юристов, руководил диссертациями 36 кандидатов наук, около 400 человек защитили диссертации в диссертационном совете, где я был председателем.

В книге «Менты не ангелы, но...» реальные истории мне рассказывали оперативники. Упомянутый в «Антикиллере» взрыв «Мерседеса», при котором уцелел хозяин (не сработал основной заряд), – реальный, один из моих учеников лично выезжал на этот случай, и, как он думал, на несколько других – вымышленных. Но большинство убийств по мотивации и обстоятельствам схожи друг с другом.

Журналисты холдинга «Дон-медиа», главный редактор ИА «ДОН 24» Виктор Серпионов (справа) на «Молотовском четверге». Фото: Никита Юдин

Казнить нельзя?

– А как со смертной казнью? В романе «Привести в исполнение» вы подробно описали работу сверхсекретной специальной группы МВД «Финал», которая приводила в исполнение смертные приговоры. Откуда такие сведения, ведь это гостайна?

– Действительно, когда я писал эту вещь, надо было собирать сведения по крупицам. За 30 лет службы я встречался со многими сотрудниками, некоторые имели отношение к исполнению приговоров. А один мой сослуживец, чрезвычайно интересный человек, работал под началом Лаврентия Берии, ходил в тыл врага, входил в исполнительскую группу, хотя говорить об этом не любил. Когда писал, коллеги говорили: тебя за такую книгу выгонят из органов. А за что? Разве то, что приговоренных к расстрелу расстреливают, это гостайна? Так и получилось: никто меня не выгнал, наоборот, за эту книгу я получил литературную премию министра внутренних дел. Разумеется, некоторые нюансы на страницы не попали, например место расположения «финальной точки» вымышлено. И вообще, любые совпадения с реальностью – случайны.

– Вы возглавляете комиссию по вопросам помилования на территории Ростовской области. Много ли осужденных достойны прощения государства?

– Совсем немного. Ходатайства пишут, как правило, те осужденные, которым надо не снижать меру наказания, а наоборот, добавлять ее.

Данил Корецкий и главный редактор газеты «Молот» Каролина Стрельцова на «Молотовском четверге». Фото: Никита Юдин

Дядя-герой

– Правда ли, что родители хотели вам дать имя Дон?

– Да, так звали моего дядю, брата отца. Он был летчиком-истребителем и погиб во время боевого вылета 22 марта 1944 года. Ему было 22 года. Татуировку «Дон» отец набил себе на левой руке, он очень любил брата. Но в загсе в 1948 году отказались регистрировать малыша с таким именем, поскольку его не было в реестре. Тогда мне дали имя Данил, тоже необычное, вопреки классическому имени Даниил.

Отец всю жизнь искал место гибели брата, но в итоге его нашел я. Самолет Як-9 летчика-истребителя Дона Корецкого был сбит на взлете вынырнувшим из облаков «Фокке-Вульфом», который пилотировал известный немецкий ас Альбин Вольф. Самого Вольфа сбил через неделю другой советский летчик на Як-9, и он погиб в том же Псковском озере, где на пятиметровой глубине до сих пор покоится самолет с останками моего дяди. Поначалу я хотел поднять самолет, но попытки привлечь внимание Министерства обороны успехом не увенчались. Могилой Дона Корецкого навсегда осталось дно Псковского озера.

– Вы росли в одном из самых хулиганских районов Ростова – Богатяновке. Какие воспоминания о детстве?

– Наш дом был на Нижне-Бульварной улице, и соседи вокруг были специфические, многие судимые. До сих пор помню женщину с отрубленными пальцами на руке и блатной татуировкой: восходящее солнце с надписью «Север», где число лучей соответствует количеству лет, проведенных за решеткой. Мои сверстники редко ходили в кино и совсем не читали книги, поэтому просили меня пересказывать их сюжеты. Когда я исчерпал запас историй, то начал их придумывать. А потом мне стали заказывать рассказы про революцию, шпионов и прочее. Затем дошло до книг и фильмов. А товарищи детских лет прошли по проторенному пути через места лишения свободы, потом я с ними встречался, один даже читал в «Антикиллере» про себя и своего приятеля. Имел звание особо опасного рецидивиста, но его уже сняли. Я попросил написать воспоминания о жизни и нравах на «зоне», он пообещал, но так и не сделал.

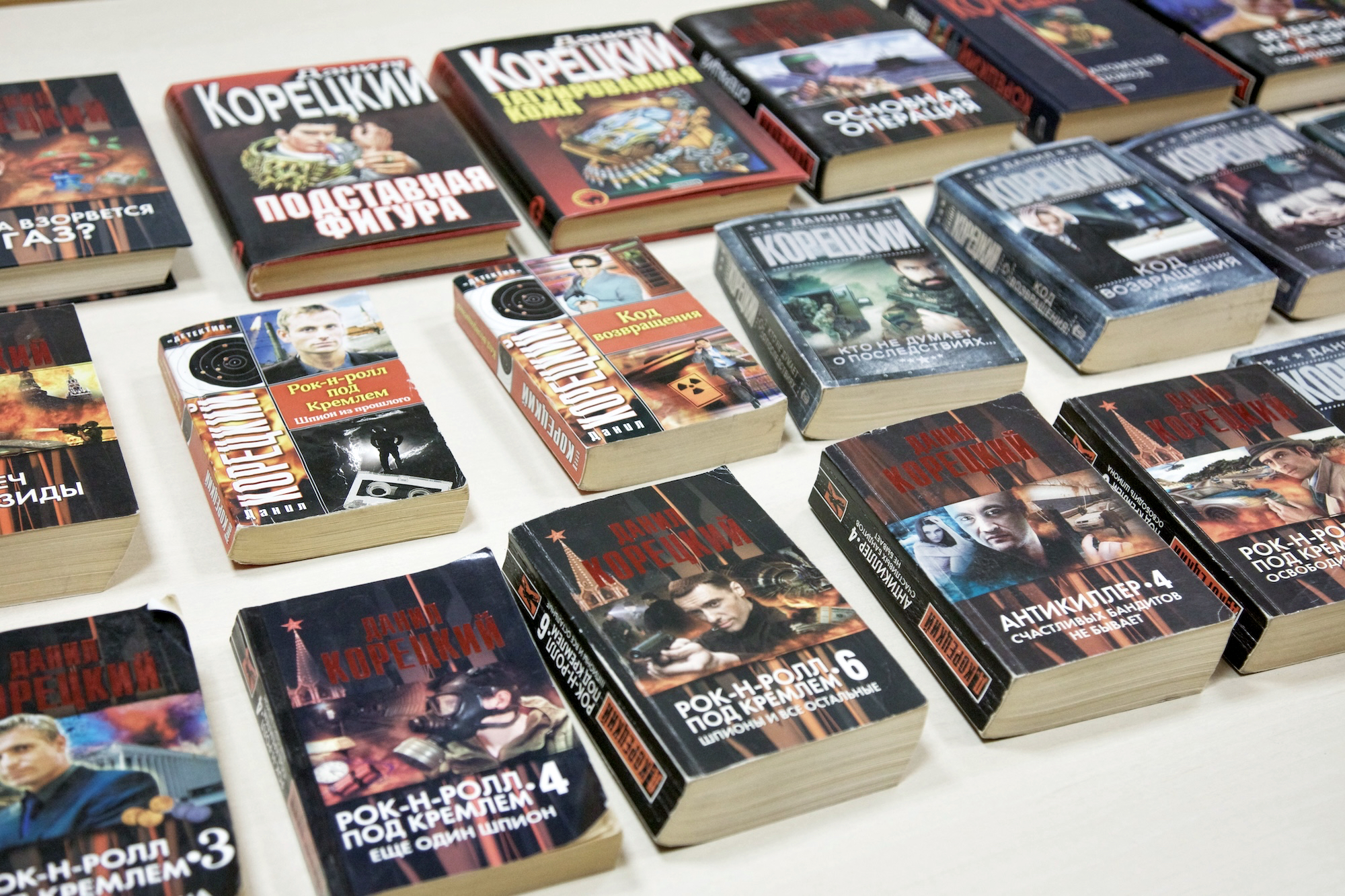

Ростовчанин Данил Корецкий – автор 62 художественных произведений. Фото: Никита Юдин

Ростовчанин Данил Корецкий – автор 62 художественных произведений. Фото: Никита Юдин

«Вайнеры» в подвале

– Поражает ваша феноменальная работоспособность. Каждый год вы издаете по две книги...

– В Сети есть виртуальный фан-клуб читателей Корецкого. Обсуждение каждой новой книги начинается с утверждения: дескать, это написал не Корецкий. Другое суждение: он даже их не читал перед изданием. И третье: исписался, пишет все хуже. На самом деле грех жаловаться, читателей примерно 60–70 миллионов, книги раскупаются хорошо. А пишу по ночам, ложусь спать в 4 утра. Это пошло с тех пор, когда мы жили в маленькой квартирке на Богатяновке, письменный стол был только один. Сын заканчивал домашние задания к 9 вечера, после него за стол садился я. Первые романы были написаны от руки в общих тетрадках. К 42 годам я освоил ноутбук, подаренный мне издательством. Потом научился надиктовывать на диктофон.

– Откуда взялся город Тиходонск в романе «Антикиллер»?

– Названия «Тиходонск» и «армалогия» придумал по моей просьбе доцент Академии МВД, кандидат филологических наук Леонид Щетинин, специалист по ономастике (наука об именах собственных. – Ред.). С армалогией понятно: «арма» – оружие, «логос» – учение. Леонид Михайлович предложил и несколько вариантов имени Ростова, мне понравился Тиходонск. Названия улиц уже придумывал я, и они вполне угадываются ростовчанами. К примеру, Центральный проспект, который выходит на южную трассу, любой ростовчанин определит как Ворошиловский.

Журналист «Молота» Александр Оленев и Данил Корецкий, оставляющий памятную запись в гостевой книге «Молота». Фото: Никита Юдин

Журналист «Молота» Александр Оленев и Данил Корецкий, оставляющий памятную запись в гостевой книге «Молота». Фото: Никита Юдин

Дверь в тайну

– Поговорим о фильмографии. Правда ли, что вы сыграли роль в одном из сериалов, снятом по вашим книгам?

– Да, меня пригласили сыграть эпизодическую роль генерала Ефимова в сериале «Рок-н-ролл под Кремлем», снятом режиссером Евгением Сологаловым. После этого я понял, насколько тяжел актерский хлеб. И процесс съемок гораздо сложнее, чем кажется извне. Еще была кинотрилогия «Антикиллер» режиссера Егора Кончаловского с Гошей Куценко в главной роли. Мне нравится актерская работа Гоши Куценко, сыгравшего роль опера Лиса в «Антикиллере». Этакий полумент-полузэк, есть такие типажи.

Есть сериал «Оперативный псевдоним», где я написал сценарий в соавторстве с режиссером Игорем Талпой. Кстати, в Ростове киношникам было очень комфортно работать. Ростовчане очень открыты, с удовольствием и бескорыстно помогают съемкам. В столицах, а тем более за рубежом за все съемки приходится платить.

– Над каким сюжетом вы работаете сейчас?

– Не так давно товарищ прислал фотографию из старого Дамаска, этому городу 7000 лет. На снимке изображена дверь, которой 1000 лет. Куда ведет эта дверь? Может, за ней скрывается новый сюжет?

Астроном назвал условия для наблюдения выравнивания шести планет в Ростовской области

Ростовская область, 26 февраля 2026, DON24.RU. Шесть планет Солнечной системы выстроятся в дугу над западным горизонтом вечером 28 февраля 2026 года. Венера, Меркурий, Сатурн, Юпитер будут видны невооруженным глазом. Для рассмотрения Урана и Нептуна потребуется оптика – бинокль или телескоп. Об этом ИА «ДОН 24» сообщил заведующий астрономической обсерваторией парка им. М. Горького Николай Демин.

Главные условия для успешного просмотра – место с открытым горизонтом и ясная, безоблачная погода. В ближайшие дни синоптики прогнозируют переменную облачность в Ростовской области, а это означает, что увидеть явление можно будет в случае наличия хотя бы непродолжительных ночных прояснений.

«Очень часто такие явления называют «парадами планет», но с астрономической точки зрения никаких «парадов» не существует, и планеты никогда не выстраиваются в идеальную прямую линию – это практически невозможно из-за того, что орбиты не лежат в одной плоскости и планеты вращаются с разной скоростью», – прокомментировал астроном.

Ранее рассказывали об астрономических событиях, которые ожидают Ростовскую область в 2026 году.